中學時,曾聽老師分享她接過的調查電話—題目是:「若是人生能選擇,你想要過誰的人生?」事後,老師看到調查結果—「半數以上的人,仍選擇做自己。」

『但,電話打來,在那麼倉促的狀況下,根本無法想太多,只好回答做自己吧。』老師如是抱怨。

或許生而為人,每個人或多或少對自己的人生都有些許不滿,因此才有「想要成為誰?」的命題出現吧。

然而,即或對自己的人生不滿,也鮮少有人真正能成功去「活他人的人生」。

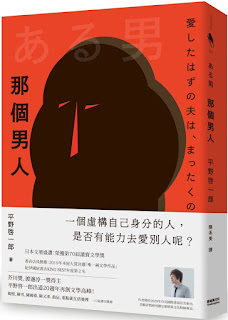

平野啟一郎的《那個男人》說起一個「活著他人的人生」的故事。

里枝嫁給谷口大祐三年九個月以後,丈夫意外過世。然而,與丈夫的原生家庭聯絡以後,前來上香的,大祐的哥哥恭一,卻看著大祐的照片問「這個人是誰?⋯⋯這個人不是我弟弟!」

當一個人決心要活一個原不屬於自己的人生,甚至到一個地步,面對共結連理、彼相珍惜的對象,告知的都是另一人的生命經歷,究竟是對自己曾活過的生命、自己的真正身份,鄙棄到了什麼樣的地步呢?(想起東野圭吾《幻夜》中的「新海美冬」,然而那個新海美冬究竟會否有真心珍惜的對象,想來又是另一回事了。)

除此以外,這故事中,更多探討的,或許是人們對於自己不理解的人事物的粗暴解讀吧。

作為第三代在日韓裔的律師城戶,於幸福家庭中成長,成長過程中也沒有遇過什麼被歧視或霸凌事件,卻也避無可避地被迫意識到這社會有些人就是莫名地會因著你的出身生發仇恨。

城戶所厭煩的「⋯⋯動不動就這麼強調,⋯⋯因為你是律師啦,因為你是日本人啦,⋯⋯用一件事統括一個人的社會身分認同。」把人的多元性蠻橫地扁平化標籤化,並擅自認定「你/他一定就是這樣!因為你/他是⋯⋯」當一個群體皆如此認定,無論被標籤化的對象如何無辜,仍會被群眾毫不留情地公審。

群眾。是的,又一個標籤化的概念。在「群眾」這概念底下,有的如同里枝的前夫,因著自尊心過度薄弱,時不時認為自己被身為「文科系」、「女生」的妻子質疑而焦躁,藉著給妻子「不理性」的標籤,想扳回顏面;也有如同負責交換戶籍的掮客小見浦,藉由幫人貼標籤來獲得某種優越感;又或者像酒吧老闆高木,即使對中國人、韓國人抱著偏見,也渾然不覺那是歧視。真要去細究,「群眾」中的每個人,原本也都有自己的獨特性,口中有意或無意說出傷人的言語的那些個體,應當也渴望他人對自己的認識更為立體,卻也不自覺地成了那個將人標籤化的大環境,扁平的一部分。

書中針對殺人死刑犯小林謙吉的過去稍加探討並感嘆:「國家,對這樣一個國民的不幸人生不伸出援手,卻以違法為由排斥他,將他判處死刑。」想起時不時會在事件發生後,被挖出來探討的『精神病患者犯罪是否應予減刑』議題。

我同事曾義憤填膺地發表「無論是精神病、青少年罪犯⋯⋯所有的人犯罪都應該予以相等的制裁!」我數次試圖請她站在不同的立場與觀點去思考,比如「假如今天是妳深愛的人因為自幼不斷被雙親霸凌,得了精神病,他可能對『你白癡阿!』這樣的批判格外敏感,偏偏他遇到一個毒舌上司,這天居然口不擇言地對他罵出『你白癡阿!』導致他失控殺了人或傷了人⋯⋯」很可惜,同事仍然毫不留情地說出「就算是我男朋友,只要他殺了人,我就覺得他應該付出代價」我想強調的「今天許多人權團體試圖推動、提醒的,是說:若這社會能夠給予這些病患足夠的支持,或許便能避免後來慘案發生。」全然無能以打動她。你說無情、缺乏同理心嗎?這位同事平時卻是個熱心助人、開朗活潑的⋯⋯好人。

於是,當一個人明明全然無辜,卻可能因著出身,被貼上莫名的標籤,在生存上、在日常中,一再地被逼至絕境,終於有個契機可以放棄自己的人生,以另一個身分,活另一個人生,或許也是一條不幸的靈魂能以得救贖的路徑吧(然而是違法的就是了)。

沒有留言:

張貼留言